Un grand poète

« À Umberto Saba convient cet adjectif rare qu'aujourd'hui on n'a jamais le courage d'employer pour les poètes, mais qui est en revanche employé (et de façon très inappropriée) pour des dictateurs sanglants, des acteurs médiocres et simili : l'adjectif "grand". Umberto Saba est un grand poète et vivra parmi les plus grands poètes de notre histoire littéraire. » [Elsa Morante]

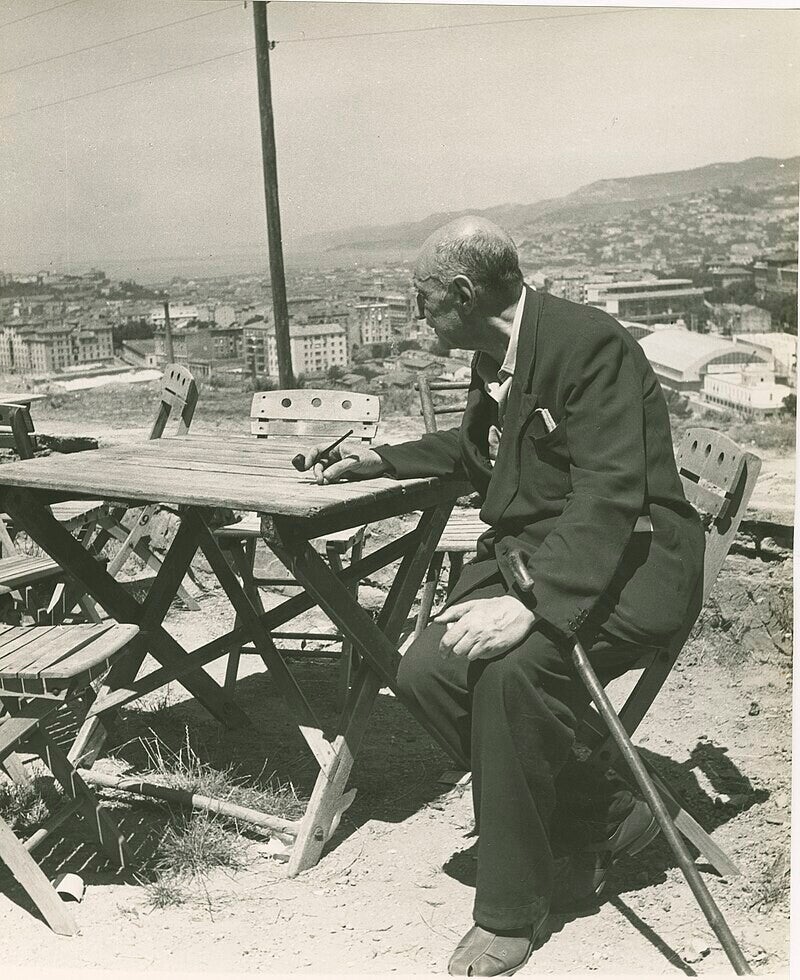

À droite, portrait du poète peint par Carlo Levi vers 1950.

Trieste et ses influences

Umberto Saba est né à Trieste. Sa vie durant, il demeura indissolublement lié à ce port qui fut, longtemps durant, le débouché maritime du Saint Empire romain germanique et de l'Empire austro-hongrois. Le poète est lui-même le reflet de cet amalgame. Il fut partagé entre les influences germanique, slave et méditerranéenne, entre une mère juive et une nourrice slovène, entre les communautés juive et catholique, entre un père d'origine vénitienne qu'il n'a pas connu et un enfant (lui-même) qu'il n'eut de cesse de retrouver.

À gauche, la via Domenico Rossetti qu'évoque Umberto Saba dans Come di un vecchio che sogna (Comme un vieillard qui rêve).

La jeunesse d'un poète

La jeunesse d'un poète qui fut, comme un « comme un vieillard qui rêve », titre d'un de ses récits, récit de confession et de recueillement autobiographique, confession à sa fille Linuccia et hommage à Lina (Carolina Wölfer), la compagne d'une existence.

Découvrez la poésie de Saba

Plongez dans l'univers poétique d'Umberto Saba et laissez-vous emporter par la profondeur de ses vers et la richesse de son imaginaire. Explorez ses œuvres majeures et découvrez un poète qui a marqué son époque.

¬ Umberto SABA (1883-1957) :

Le sens de la vie

notte un richiamo: il chiú.

Dell'amore che fu,

Lina, mi risovvenne.

Quanti suoni risposero a quel suono,

quanti canti a quel canto !

Strinse il cuore un rimpianto

di te; ti chisei dell'oblio perdono.

Ultimamente udii nella solenne

notte un gemito : il chiú.

Del dolore che fu,

Lina, mi risovvenni.

vie di quel porto, quale un giorno v'ero,

e qui oggi sono, che agli dèi le palme

supplice levo, non punirmi vogliano

di un'ultima vittoria che depreco

(ma il cuore, per dolcezza, regge appena),

penso cupa sirena

- baci ebbrezza delirio -; penso Ulisse

che si leva laggiù da un triste letto.

«Ed in guerra – rispose – ci sei stato?

Hai ucciso un nemico?» – «E sei tu Berto,

tu che mi fai queste domande? Or come

non parli invece a me della tua mamma,

che nel giorno che a noi fu cosí atroce,

per solo averti lei sola, all’amore

di cui tre anni vivevi, ti tolse?»

«La mamma che alla mia Peppa mi tolse

è morta?» – «Sí. Morí fra le mie braccia,

e di morire fu lieta. Ma prima

del tuo volto rivide ella una traccia

nella mia figliolina. Invece vive, vive

sí la tua balia, e quanto bene

ti vuole ancora! Se un bambino vede

che a te un poco assomigli, ecco che in collo

lo prende, al seno se lo stringe, dice

quelle parole che diceva a te,

tanti e tanti anni or sono. È viva ancora,

io te lo giuro; ma mutata è molto,

molto mutata d’allora... Perché,

Berto, in volto t’oscuri? Parla». – «Io sono

– rispose – un morto. Non toccarmi piú».

Comme un vieillard qui rêve

Il était une fois, ma chère Linuccia, une ville presque légendaire, qui était sous la domination de l'Autriche et qui s'appelait Trieste ; le gouverneur de cette ville, qui s'appelait Hohenlohe (et c'était vraiment un Prince de haut lignage) ; une jeune fille (couturière de son état) fiancée à un homme qu'elle aimait depuis l'enfance, et qui se prénommait (elle) Lina. Or il advint que le fiancé déplora comme un malheur, à voix haute et en public (et tant d'années après), que l'attentat d'Oberdan [1], en son temps, eût échoué. Banni à vie de l'Autriche, il partit habiter Fiume [2], alors sous domination hongroise - où d'autres lois étaient en vigueur.

Mais la jeune fille, qui s'appelait Lina et ne pouvait, pour des raisons familiales, aller vivre à Fiume, fut incapable de mettre - comme on dit - du baume à son cœur, ou de renoncer à son cher exilé. Elle réussit en revanche (elle qui, comme toutes ses compagnes d'atelier, portait sur la tête le châle des femmes du peuple, et non le chapeau des "demoiselles"), elle réussit à obtenir une audience privée du prince Hohenlohe. Ce gentilhomme très fin de siècle, pour qui gouverner une ville difficile ou une province impossible était aussi simple et naturel que pour un employé subalterne bâcler n'importe quelle tâche de scribe, reçut la plaignante, non comme une "petite main", mais comme une archiduchesse. Il se leva à son approche, écrasa le cigare Virginia qu'il venait tout juste d'allumer, et n'alla se rasseoir que lorsque la jeune femme fut installée à la place qu'il lui désigna. Mais la grâce - d'autant plus courageuse qu'innocente - qu'elle venait quémander (une grâce pour un « crime politique ») était dans l'Autriche de cette époque la chose au monde la plus difficile à obtenir. Aussi la première audience ne fut-elle pas la dernière : il en alla même tout autrement, puisqu'elles se renouvelèrent pendant des années, de trois en trois mois, sans que pendant tout ce temps le Prince trahît le moindre signe d'impatience, ou se départît un instant de son attitude de parfait gentilhomme. Une seule fois il fit allusion à autre chose qu'à leur "affaire". Sous les fenêtres du Gouverneur les étudiants défilaient, manifestant pour obtenir une « Université italienne à Trieste », mille fois promise et jamais accordée. « Si on m'imagine m'avoir fait plaisir en me mettant à ce poste, dit le Prince à Lina en fronçant imperceptiblement les sourcils, on se trompe. Je ne crois pas manquer de cœur, et je ne crois pas non plus être un idiot. Je sais aussi bien que ces jeunes gens - vous les entendez, Mademoiselle ? vous entendez leurs cris hostiles ? - que non seulement les Italiens de Trieste ont le droit d'avoir, à Trieste même, une Université dans leur langue, mais encore que l'intérêt bien compris de l'Autriche commandait de la leur accorder, et sur-le-champ. Mais moi, qu'y puis-je ? Tant que je suis sur ce maudit "trône" (il eut un sourire tapotant légèrement de la main le dossier du fauteuil qui lui servait précisément de "maudit trône"), je ne peux qu'obéir aux ordres de la Cour de Vienne. Je pourrais, il est vrai, présenter ma démission, mais... » Alors il se leva, signifiant par là que l'audience, pour cette fois, était terminée. Ce fut l'avant-dernière. Lors de la dernière, à laquelle la jeune fille se rendit en ayant perdu désormais toute raison d'espérer, le Prince ne l'attendit pas dans le bureau habituel, mais vint à sa rencontre jusqu'en haut des marches de l'escalier principal, en agitant comme un étendard une feuille de papier. « Mademoiselle, lui dit-il, Mademoiselle, la voilà finalement, la grâce tant attendue de votre fiancé. Regardez : elle est signée de la main même de S.M. l'Empereur, et contresignée par S.E. le ministre de la Justice et des Grâces. Votre fiancé peut, s'il le désire, rentrer aujourd'hui même à Trieste, personne ne peut plus s'y opposer. » Puis il lui prit la main, qu'il baisa pour la première fois, il lui souhaita bonne chance et s'en retourna, déjà un peu voûté (du moins le sembla-t-il à Lina) vers son "maudit trône". Mais le fiancé ne revint pas à Trieste, ni ce jour-là ni les suivants. Il avait, durant les longues années de l'exil, noué des liens avec une autre femme, qui avait ses raisons pour le tenir en son pouvoir, et qui n'entendait nullement laisser échapper sa proie. Quand Lina le sut, elle tomba comme foudroyée ; et ne parvint pas à s'en remettre. Elle ne mangeait plus, ne dormait plus, ne sortait plus. Une seule fois elle sortit, et ce fut pour accompagner une de ses sœurs (de douze ans plus jeune qu'elle) à un bal auquel les parents ne voulaient pas qu'elle allât seule. Elle y assista sans danser ; mais qu'elle était belle, assise avec les duègnes, à l'écart de toute la fête qui se prolongea fort avant dans la nuit. De retour à la maison, elle avait, dit-on, le masque d'une morte.

Il était une fois un jeune homme (vraiment rien, en lui, de "merveilleux" ; juste un peu agité, juste un peu "malade des nerfs") qui s'appelait Umberto...

Né à Trieste, mais citoyen italien par sa naissance, il faisait son service militaire dans une ville du Royaume. Il attendait une permission de convalescence. Il ne connaissait pas Lina, il ne l'avait jamais vue. Le premier à lui en parler fut un amoureux de la sœur cadette, qui lui raconta toute l'histoire, en mettant l'accent sur le bal et sur d'autres semblables épisodes. Alors une voix intérieure lui commanda : il faut que tu guérisses cette femme, et une fois guérie... En ces années lointaines, il pensait à tout sauf à se marier. Toutefois, il obéit ; à cette voix-là, il sentait qu'il devait obéir. La permission obtenue, il revint à Trieste, où il se mit aussitôt en quête de Lina. Il savait qu'elle habitait via Domenico Rossetti, mais il ignorait (ou l'avait-il déjà oublié ?) le numéro. Il marchait pour ainsi dire à l'aveuglette quand, levant les yeux, il vit à la hauteur d'un entresol une femme à la peau très brune, aux cheveux très noirs qui lui tombaient librement sur les épaules, occupée à arroser des géraniums en pots, qu'on avait mis sur la fenêtre pour qu'ils aient un peu d'air. Il comprit - il éprouva dans l'instant que c'était elle son épouse, elle ou aucune autre. Il la regarda intensément ; puis il dit « Pardon, Mademoiselle, c'est vous Lina...? - Et vous, répondit-elle avec un sourire, vous êtes Umberto...» Par quel miracle le connaissait-elle ? Elle l'avait remarqué - lui dit-elle plus tard - quand, à l'âge encore ingrat, il déambulait par les rues de Trieste. Elle s'était renseignée pour savoir qui était, qui pouvait être cet étrange, trop étrange garçon. Et puis, mon Dieu, quel accoutrement !

De ce regard en l'air, et de ce sourire adressé de cette fenêtre en fleurs, tu es née quelques années plus tard, toi Linuccia, ma fille. Et moi... moi j'ai épousé la femme la plus injuste, la plus cruelle (toujours envers « les autres femmes », et jamais par jalousie amoureuse), la plus féroce qu'il m'ait été donné de connaître au monde. Et, à la fois, la plus proche d'une forme personnelle de sainteté, « appelée » pour ainsi dire. Je me rappelle certaines de ses actions, qui touchaient presque à l'homicide... Cinq minutes plus tard, et même moins, un mot, un sourire, la voix, la bonté, l'humanité profonde et, par-dessus tout, cette ineffable « lumière intérieure » qui émanait de sa seule présence, effaçaient, et au-delà, tous les torts qu'elle avait pu avoir. Et cela, pratiquement jusqu'aux dernières années de sa vie. Il ne restait plus à la personne injustement offensée qu'à lui demander pardon. Et si - comme on le dit - il existe entre les morts des Saintes et des Saints, ta mère st certainement de celles-là. Au côté de notre Père, plus proche de lui que nous ne pourrons jamais espérer l'être, toi Linuccia, et moi.

- Umberto SABA.

(Publié dans La Stampa, 26 mai 1957)

Traduction : Gérard Macé.

Umberto Saba donne la précision suivante à propos du titre : « Je ne voudrais pas me parer des plumes du paon. Le titre de ce nouveau riccordo-racconto est emprunté à un essai de Giuseppe De Robertis, dans lequel il parle de mes précédents souvenirs.

[1] Guglielmo Oberdan(k) fut arrêté alors qu'il projetait d'assassiner l'empereur François-Joseph, lors d'une visite de celui-ci à Trieste (1882). La police eut vent du projet d'attentat, et Oberdan (d'origine slave) fut pendu dans la cour d'une caserne qui se trouve maintenant sur la place du même nom (les fascistes amputèrent son nom du k final, à cause de la résonance étrangère...)

[2] Port sur la mer Adriatique, aujourd'hui devenue Rijeka en Croatie. Après les guerres de la Troisième Coalition en 1805, Rijeka échoit au royaume d'Italie par le traité de Presbourg. À partir de 1809, elle fait partie des Provinces illyriennes; initialement comme chef-lieu de la province de Fiume, plus tard comme partie de la Croatie civile. En 1815, le Congrès de Vienne remet la ville à l'empire d'Autriche.

Après la Première Guerre mondiale et la dissolution de l'Autriche-Hongrie, Rijeka est occupée conjointement par l'armée italienne et un corps interallié. Fin juin 1919, éclatent les Vêpres fiumaines, qui opposent les troupes italiennes (dont le régiment des grenadiers de Sardaigne), à des troupes françaises du corps interallié. De 1919 à 1920, l'écrivain italien Gabriele D'Annunzio occupe la ville, qui ne faisait pas partie de l'Istrie annexée par l'Italie, et crée l'éphémère Régence italienne du Carnaro, suivie par l'État libre de Fiume. La ville est annexée par l'Italie en 1924 après la signature d'un traité avec la Yougoslavie.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 4 mai 1945, la ville est prise par les troupes yougoslaves de Josip Broz Tito. L'annexion à la Yougoslavie est formalisée par le traité de Paris le 10 février 1947. Les exécutions sommaires de citoyens italiens, militaires et civils (au moins 650 Italiens sont tués immédiatement après la fin de la guerre), forcent la majorité des 40 000 Italiens (environ 70 % de la population résidente avant 1945) à quitter la ville : ils sont appelés en italien Esuli (« exilés »). Fiume italien a la même signification que Rijeka en serbo-croate équivalent à rivière en français.